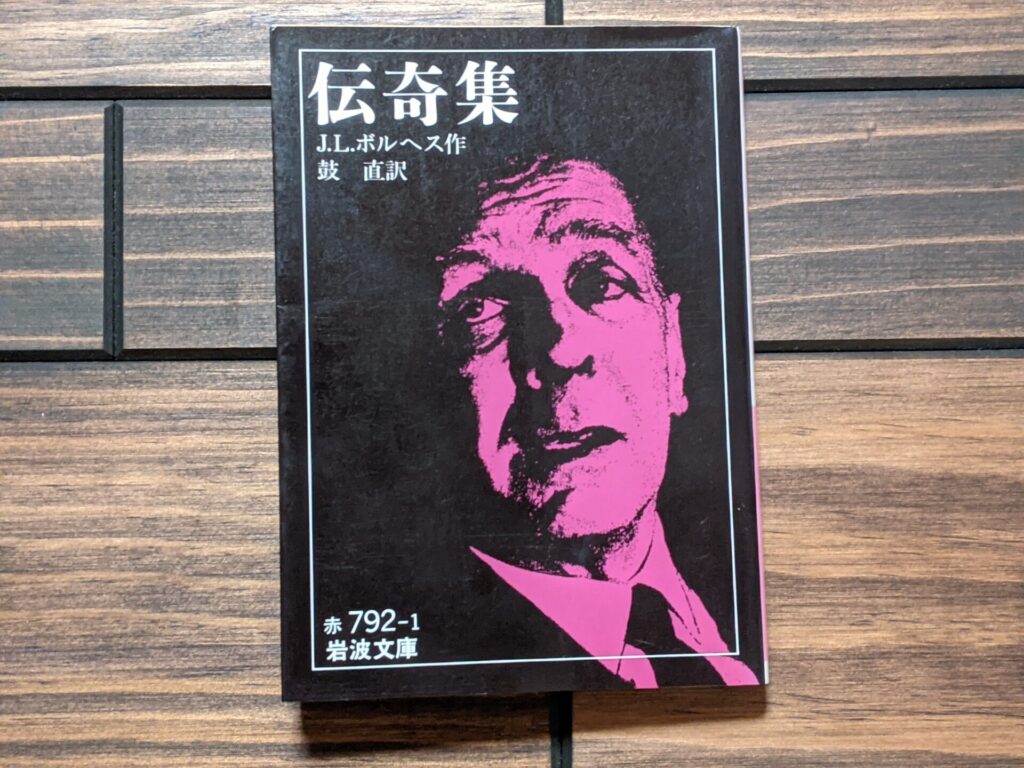

会社の若者からお薦めされた、アルゼンチンの作家、ボルヘスの『伝奇集』。短編集です。

評価も解説も正直なところできないくらい、難解で不思議な内容。読み込みを反復していかないと解釈もできない。ただ、病みつきになる…そんな物語がずらり並ぶ。いや物語なのかどうか…

最初の作品『トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス』から、頭のなかが混乱して熱が出そうになります。私たちが普段読むような量産される物語のほとんどはエンタテインメントであり、商業的なものであるから、いかに読者を引き込むかに労を割きます。ボルヘスが描く世界は、あたかも当たり前に実在するかのような前提で物語が進み、読み手は置いてけぼりになります。

当たり前の世界を描いているので、当然のように説明がなされません。咀嚼し、反芻し、ようやく頭の中に想像できるという、そんな作品たち。

テーマはどことなく数学的なようで、哲学的なようで、ボルヘスが世にある何かを物語という形にアウトプットしているような感想を持ちました。

作品それぞれは、過去の偉大な人たちが散々に解説しているのでしょうから、私は情報の整理をしつつ、個人的な解釈をメモ的にまとめていきたいと思います。

著者:ボルヘスとは

ホルヘ・ルイス・ボルヘス(Jorge Luis Borges)は、アルゼンチン出身の作家。1899年に生まれ、1986年に亡くなりました。無限、円環などを想起させる内容、神にような人間を超越した何かを組み込むような短編作品によって知られています。

裕福な家庭の生まれのようで、父親の蔵書は5000冊に及んだ模様。その影響もあり、幼いころから書に囲まれたボルヘスは、マーク・トウェイン、ディケンズなどを読み、6歳の頃には作家を志望して物語を書くという神童だった模様。20世紀を代表する作家。

1960年代、世界的なラテンアメリカ文学ブームを通し、その作品群は20世紀後半のポストモダン文学に大きな影響を与えたそうです。

また、長い作家生活において、一度も長編小説を書くことはなかったそうですが、『伝奇集』にある次のような前書きにも表れています。

長大な作品を物にするのは、数分間で語りつくせる着想を五百ページにわたって展開するのは、労のみ多くてこう少ない狂気の沙汰である

『伝奇集』p12

本の解説と感想

一遍を読んでいくのになかなか苦労するので、読み終えて書き加えていこうと思います。

トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス

最初から、「僕は何を読んでいるんだ…」と戸惑った作品。どこまでが事実でどこまでが創作なのかが分からない。全部創作なんだろうけど、例えば作中にアルゼンチンの作家などが登場すると、正直なところそんな人のこと知りもしないので、こうした人物名が出てくるだけでもう処理しきれません。

サイラス・ハスラム――ボルヘスの父方の祖母で英国人・ファミー・ハスラムにちなむと思われる。架空の人物

『伝奇集』訳注

か、架空の人物…!

どうやら原注(著者の注釈)と訳注(訳者の注釈)とがあって、原注に関しては小説のなかの要素に含まれるものとして捉えるものっぽい。ただし、実在の人物が登場しても、物語はあくまでもフィクション、創作された小説という前提を忘れてはいけません。

こうしたところにも、ボルヘスとしては狙い通りの効果があるのかもしれません。

ではまず、タイトルから整理していきます。

●トレーン

ウクバールという架空の国のひとつの地方とされる。しかし、後半はトレーンがより大きな世界、いや天体として語られている。いつのまにかウクバールという架空の国の話が、トレーン世界という話にすり替わっている。

●ウクバール

主人公の友人であるビオイ・カサレス(実在の人物)が所有する『アングロ・アメリカ百科事典』第46巻に存在する、小アジアの国。主人公が持つ同一の百科事典には記載がない。国立図書館で様々な記録をあさっても、ウクバールという国を発見できなかった。どうやらビオイ所有の百科事典は海賊版らしい。途中までは架空の国という結論になっていた。

●オルビス・テルティウス

主人公の父の友人でアッシュという男の遺品である書籍に『トレーン第一百科事典 第11巻』があり、その葉書に押されていたスタンプの文字として登場。のちに秘密結社が百科事典を刊行したものの名称と仮定されている。

全三部から構成される『トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス』をなぞってくと、次のようなあらすじになる

1.主人公はビオイ・カサレスと夕食をとる。その会話の中でビオイは、ウクバールとその国の教祖の言葉を思い出して口にする。主人公が出所を訪ねると百科事典に載っているというが、主人公が所有する同じ辞典には載っていなかった。

後日、ビオイは自身が持っている百科事典に書かれているウクバールについての記載を主人公とともに確認し、確かに記述があることは分かった。ウクバールの「言語と文学」という項目のなかには、ムレイナスとトレーンという架空(ここだけ架空と書かれている)の地方にまつわるもののようだった。文献も記載されているが、それらの本にはいまだに出会っていないという。

その夜、国立国会図書館を訪れ、地図や目録、旅行者の記録などのを探すが、ウクバールに足を踏み入れた人物を探し出すことはできなかった。

2.主人公の父が親交のあった、ハーバード・アッシュという人物が亡くなった。亡くなったアッシュが持っていた書籍を主人公が発見する。その書籍には「トレーンを扱った最初の百科事典第11巻」という文句が書かれていた。その書籍は1001ページもあった。

2年前に偶然、ウクバールという架空の国について記述見つけたわたしが、その未知の天体の歴史を手にした。建造物、神話、言語、皇帝、海域、鳥類、魚類、神学、形而上学の論争に嘘は見えなかった。

主人公と友人たちはトレーンについてそれぞれの見解を出す。友人の中には不足する部分を補おうともちかけ、自身たちのことをトレーン学者と冗談めいた言葉を口にしたりした。仲間の中ではトレーンは秘密結社の創造物と推定された。

しかし、主人公はトレーンに関する宇宙観について講釈を長々と始める。まるで実在するかのように。

3.アッシュが所有する本のなかから、グンナール・エルフィヨルド直筆(誰やねん…)の手紙が発見される。それは、「トレーンの秘密を完全に明らかにするもの」だった。

それよれば、トレーンとは、17世紀に、ひとつの国を創造するために集まった秘密の慈善団体の計画の産物だという。秘密結社は、一国の創造ではなく天体の創造を目的にし、手始めに架空の天体に関する百科事典の刊行を行ったという。これを『オルビス・テルティウス』という。アッシュはその秘密結社の加盟者の一人であったことが示唆される。

主人公は、気が付けば現実世界に、トレーンの世界に存在する文字や金属が現れ始めていることに気づく。さらに現実世界がトレーン世界に譲歩しはじめ、徐々に塗り替わっていく。

最後に主人公はこう締めくくる。

英語やフランス語、スペイン語などは地上から消えるに違いない。世界はトレーンとなるだろう。だが、わたしは気にしない。

『伝奇集』p40

一発目から難解な内容。先が思いやられます。しかし、何度も行き来して味わってみると、現実に起こっていることもあるのではないかという恐怖を持つ。

というのも、トレーンが侵食しているという状態というのを比喩として捉えると、例えば昨今フェイクニュースがあっという間に拡散され、すっかり事実のようになってしまった、あるいは特定の人たちにとって都合よく事実になってしまったことというのは多いように思う。

例えば2020年から2021年にかけて、新型コロナウイルスについては様々な世界を巻き込んで、様々な憶測が飛び交います。誰かが書き込んだことに対して、誰かがさらに書き加えられていく。そうした情報は得てして真実に完全に置き換わることがなく、人々のなかに曖昧なまま刷り込まれていく。

本編の最後には、教育の現場でも今までの歴史に取って代わられて教えるようになり、数学と言った分野にまでトレーンの影響が及んでいくことが予想されている。こうしたことも、私たちの実際の教育で、過去のあらゆる歴史で行われてきたことでもある。

トレーンの世界も、最初は悪戯のようなものだったはずが、いつのまにか現実のものになっている。私たちの記憶や行動は簡単に塗り替えられてしまうということを、何が偽りなのか真実なのかの境界が曖昧になっていることを継承しているのかもしれません。

円環の廃墟

クリストファー・ノーラン監督の『インセプション』にも影響を与えたらしい(The New York times)。

中心となる人物は、南のほうからやってきたという寡黙な男。作中では途中から魔術を授けられ魔術師となっている(何を言っているかはあまり分かってない…)。

さて、あらすじ。

男は血にまみれた姿で、昔の火事で焼けくずれた円形の神殿の廃墟にたどり着く。ひとたび横になって目が覚めると傷がすっかり癒えますが(これはオチへの分かりやすいフラグ)、神殿を根城にします。付近の農民たちはなぜか彼に米や果物を運んでくる。

男が作中でやっていることはというと、眠って夢を見ること。何年も寝続ける。

最初、学生に講義をする夢を見ていたものの、不眠に苛まれると、それまで見て築き上げてきた夢の中の世界が崩れていった。改めて夢を見る準備を整えると、今度は心臓が夢に出てくる。

その心臓はやがて頭蓋と瞼を得て、男は完全な人間にしようとするが、できない。そこで神殿にある像の足元に身を投げ出し、助けを求めると、その像が出現する夢を見た。その像は「火」であるらしい。火は男に魔術や儀式を教える。

火は、次のようなことを伝える。これをどう解釈するかは読者次第。

この円形の神殿で(またほかの類似の場所で)彼のために犠牲と礼拝がささげられたことや、魔術によって夢の幻に魂をさずけ、「火」そのものと夢みた者をのぞいてあらゆる者に、これが血肉のそなわった人間と思わせるつもりであること、などを打ち明けた。神は、儀式を教え終わったら、ピラミッドの残っている下流のくずれた神殿にこの人間を送り、その無人の建物のなかで、ある声による祝福を受けさせるように、と男に命じた。

『伝奇集』p77

そこから男は、心臓から人間に目覚めたものを息子ととして形作っていく。これからは息子と一緒なのだという男の感情は、執着とも言える。男は魔術師となり、火の命令を遂行し続け、息子を育てていく。やがて息子を下流にある別の神殿(おそらく北にある)へと送り出していく。

※儀式のさなか、「現実に慣れさせていった」という記述があるので、夢のなかの存在が現実に引き出されているのかもしれない

男は息子が、別の円環の廃墟で同じ儀式を行っていることを想像した。

ある日の真夜中、男は水夫から「火の上を渡っても火傷しない不思議な人間が北の神殿にいる」という話を聞く(おそらく息子)。それを聞いた男は、息子が自分が火に影響を受けない存在、他人の夢の存在であるという特権に気が付き、屈辱と困惑をもつのではないかとハラハラする。

その結果、南方のほうから火の手が上がり、男が住まう円環の廃墟を火が囲む。男は死が訪れることを悟り炎に自ら進んだが、炎は男を燃焼させることはなく、むしろ優しく包んだ。男は安らぎと屈辱と恐怖を感じた。

最後に男はこう悟る。

おのれもまた幻にすぎないと、他者がおのれを夢みているのだと思った

『伝奇集』p80

『円環の廃墟』は、物語としての完成度が高いように思えます。タイトルからして「円環」であり終わりがない、というよりも無限に元に戻るということを意味している。

バッドエンドになっているのは、神である火が命じた通りに、息子が「火」と夢見た者(主人公の男)以外に血肉の通った人間と思わせることの目的を達することができなかったため、リセットしたという解釈ですがどうでしょうか。

「ループもの」いうんでしょうか。全然違うかもしれないけど、藤崎竜の『封神演義』と、鈴木光司氏の『リング』シリーズを思い出したんですよね。『リング』ほうは三作目の『ループ』までしか読んでないので間違っているかもしれないけど…

ふじりゅー版『封神演義』は世界がラスボスの女媧によって何度も作り直されているというところ。こういうリセットループものというのは一定数あるんですかね。何がルーツなんだろ。

『リング』は呪いのビデオ(今や出土品レベルの存在になりましたね、VHS…)を見た人が、貞子の呪いに遭い不幸に見舞われるという内容なのですが、三作目の『ループ』では、『リング』や2作目の『らせん』の世界がプログラムの世界の話だということが明かされるんですね。ずいぶん破天荒な展開ですけども、三作ともタイトル名が円環と近似してます。

『リング』の世界で主人公が何かを解決しようとしているのに対し、それを俯瞰してみている人がいるという状態だったわけです。ここで『ループ』を引き合いに出したのは、単にそこの構成が似ているという話ではなく、プログラムのなかの世界だと俯瞰して見ていたはずのものが、現実世界に徐々に侵食してくるというもの。『トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス』ともつながりますね。

『サピエンス全史』的な話で行けば、人類はそもそも本当に自らの意志で行動しているのかというと、もしかしたら統一に向かおうとする、人類とは別の何かの思惑のなかにいるかもしれないということでしょうか。

最後にひとつ、男が息子の創造に執着する様は何を表しているのでしょうか。創作者の没入感は、親が子に向ける無償の愛を感じざるを得ません。

息子が待っている。わたしが行かなければ、彼は存在しないのだ

『伝奇集』p78

バベルの図書館

「真ん中に大きな換気口が六角形の回廊」「無数にある」「一辺につき長い本棚5段で計20段」「書棚の一つ一つに同じ体裁の32冊の本が収まっている」「辺の一つが狭いホールに通じている」「ホールの左と右に二つの小部屋がある」「ひとつは立って眠るため」「もうひとつは排泄のため」「それぞれの本は410ページからなる」「各ページは40行」「各行は約80の黒い活字からなる」「本は25の記号から成る(元注釈によればカンマ、ピリオド、行間、そして22個のアルファベット※調べてみると22文字はフェニキア文字らしい)」

バベルの図書館というタイトルの一編に登場する図書館を説明する数々の情報。読み手はこれらの情報を得ながら、図書館を想像して読み進めていく。ちなみにこの図書館の名称は作中では「バベル」と語られるわけではありません。

バベルの図書館は、バベルの塔の比喩なわけですよね。バベルの塔は、人間が「実現不可能な」天にも届く塔を建てようとしたことで、その身分をわきまえない傲慢な態度に怒った神によって、それまで一つだった言語を混乱させて、完成を妨げたというもの。

この図書館は、この世界に生きる者にとって、果てを見つけることは不可能なことであり、それを突き止めようとするものには混乱がもたらされるのかもしれません。ただし、この図書館の世界の理が「ないわけがない」と考える人たちがいて、それが「書物の人」であり「真紅の六角形の本」なのでしょうか。とても宗教的な香りがあり、私たちが現実に活きる世界でのキリストと聖書にも通じます。

はじめて読む人に分かりやすいよう、以下に多少、登場する役職なり人物を整理してみました。

●わたし

語り手。おそらくこの図書館の司書。父親も司書。

●司書

どうやら死ぬと回廊の中央の換気口に投げ込まれる模様。回廊は上下無限にあるらしいので、主人公は落下する風圧によって身が朽ちていくだろうと推測している。

●調査官

公的な捜査官。「人類の根源的な神秘、つまり図書館の起源と時間の解明」に向けて、新しい言語や文法を作り出すたに捜索しているらしい。いつも疲れ切って戻ってくる。

●浄化主義者

無用の作品を消滅させる者たち。彼らによって何百万冊の本が破棄された。

●書物の人

図書館は無限であるために、ある六角形のある書棚に、他のすべての本の鍵であり、完全な要約である本が存在していなければならないが、それを読みとしたという司書が神に似た存在となったという。

物語のなかで、図書館がバベルと呼ばれていないのは、聖書に通じます。聖書のバベルの塔の話も、その塔がバベルという名称とは書かれていません。バベルの塔は「言語を混乱させた」ということに由来して、ヘブライ語で混乱の意味の「バベル」というのが後世で呼ばれるようになったものです。

バベルの図書館で生きる人々は、まるで私たちが現実世界で生きるかのごとく、ゆるやかに新たな発見をしています。バベルの図書館は、私たちが存在する宇宙のように無限でありながら、広大な回廊を冒険し、自然界のルールを発見するように本の規則性を説いていくのです。

面白いのは、無限に本があるがゆえに、存在しないものがないということ。どこかに自分の人生そのままを書いた本がある可能性が否定できないし、間違いなくあるということになります。

一方で、図書館に蔵書されている本が限定的です。なぜなら、1冊の本当たりのページ数、行列数、使用される記号の数が明らかになっているからです。つまり、1冊の本の文字数は「410ページ」×「40行」×「80文字」=1,312,000文字という計算になり、さらに文字は25の記号から成るので、バベルの図書館の蔵書数は「25の1,312,000乗」ということになります。

まあ、なんですか。つまり無限ってことですかね…

1無量大数が、10の68乗らしいので、式では表すことができるけど、到達不可能な数ということでしょう。

ちなみに最後に、語り手である司書は、本の可能な数は限られていることに言及しつつこう締めくくっています。

図書館は無限であり周期的である。どの方向でもよい、永遠の旅人がそこを横切ったとすると、彼は数世紀後に、おなじ書物がおなじ無秩序さでくり返し現れることを確認するだろう

『伝奇集』p116

なお、バベルの図書館を3Dで描くということをチャレンジしたものがありましたので、リンクを貼っておきます。

●What Does Jorge Luis Borges’ “Library of Babel” Look Like? An Accurate Illustration Created with 3D Modeling Software(openculture.com 2016/10/27)

フネス、記憶の人

もし、知覚したすべてを記憶する人がいたとしたら、その人はどのような運命を辿るのでしょうか。おそらく現実にそんな人がいたとしたら、人間足りえないだろうと思います。

ボルヘスが描く、無限の記憶の人こそがイレネオ・フネスという若者。

フネスは元来、「時計のフネス」と揶揄されるような、時間を聞くとぴったりとその時間を答えられる男でした。すでに変な人の雰囲気が出ていたフネスですが、馬に振り落とされて不自由な体になってしまいます。しかしその落馬によって、無限の記憶の能力を身につけてしまったのです。

その記憶能力がいかほどかというと、ある一日の出来事を再現しようとすれば、丸一日必要なほどです。一日を忠実に再現することができるのです。

フネスは自分の記憶についてこう語ります。

わたしの記憶は、ごみ捨て場のようなものです

『伝奇集』p156

通常、私たちの記憶は整理されますが、フネスの記憶は知覚するすべてがそのまま放り込まれます。どうやら、例えば視覚で捉えたものを写真のコマ送りのような状態で保管されていきます。また例えばフネスは「犬」という概念を理解することができません。私たちは「犬」という情報から頭の中で想像するとき、様々な犬種や大きさを想像することができますが、フネスはそれぞれ異なる形をした犬を、ひとくくりで「犬」として捉えることができません。しかも同じ犬だとしても、3時14分の犬と3時15分の犬が同じ犬だということが理解できないという。

私はさきほど、無限の記憶を持った人がいたら人間足りえないと書きましたが、フネスのような状態になると、もはや感情の入り込む隙間がなく、自律的行動すらままならないように思えてなりません。フネスは究極の孤独に陥っています。ただ作中のフネスはわりと思考能力があって、コミュニケーションは取れるようです。

フネスは、馬から落ちる前までは、「あらゆる人間と同じように、盲人、唖者、痴愚、記憶喪失者」だったと言います。私たちの脳にはキャパがあるので、私たちはいかに記憶を消去するかに力を使います。人は記憶喪失者など、なかなか含蓄のある表現ですね。

本の目次

- 八岐の園

- プロローグ

- トレーン・ウクバール・オルビス・テルティウス

- アル・ムターシムを求めて

- 『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール

- 円環の廃墟

- バビロニアのくじ

- ハーバード・クエインの作品の検討

- バベルの図書館

- 八岐の園

- 工匠集

- プロローグ

- 記憶の人、フネス

- 刀の形

- 裏切り者と英雄のテーマ

- 死とコンパス

- 隠れた奇跡

- ユダについての三つの解釈

- 結末

- フェニックス宗

- 南部